「血糖値スパイク」にご用心!日常的に起こってる?知らないと危ない話

何かと話題の血糖値スパイク。グルコーススパイクとも言わますね。 糖尿病の方は特に要注意!グルコースとは糖質を形成する「糖」の事です。 私たちは毎日何かを摂取しないと生きていけません。もちろん糖質を摂取しない日なんてほぼないでしょう。という事はこれは誰もが注意しないといけないことなのです。

”血糖値スパイク=グルコーススパイク”とはいったいなんでしょう?

グルコーススパイクとは、ジェットコースターのように血糖値が急上昇及び急降下すること

糖質(炭水化物、砂糖など)を多く含む高GI食品をとると、食後の血糖値が急に高くなりインスリン濃度を 上昇させます。インスリンとは血糖値を下げるホルモンで、膵臓にあるランゲルハンス島β細胞から分泌されます。血糖値を上げるホルモンはグルカゴン、アドレナリン、ノルアドレナリンなど複数ありますが、血糖値を下げるホルモンはこのインスリンだけです。

血液中にブドウ糖があふれると、インスリンが働き血糖を脂肪に変えて脂肪細胞に蓄えていきます。

すると今度は、血糖値が急激に下がり、軽度の低血糖を起こし、交感神経刺激症状(発汗、不安、動悸、頻脈など)、頭痛、 眼のかすみ、空腹感、眠気などの不調が起こることがあります。本来、低血糖とは糖尿病治療中に見られる症状ですが、健康診断では正常である人でも高GI食品(高糖質で血糖値を急上昇させる食品)を摂ることで血糖値の急上昇&急降下が起こり、軽度の低血糖の症状が現れることがあるのです(※)。特に、遺伝的に親族に糖尿病の人がいる方は、食後高血糖や反応性低血糖を起こしやすく、グルコーススパイクを疑ったほうがいいかもしれません。

食事をしてから眠くなったり集中力が途切れたりすることって何ですか?

それは血糖値スパイクのせいかもしれません。

食後に血糖値が急に上がることが続くと、日常的に不調を感じるだけでなく、近い将来の糖尿病、動脈硬化につながりやすいのです。

適切な血糖コントロールでグルコーススパイクを防ぎましょう!

普通の健康な人の空腹時血糖値(何も食べていない時の血糖値)はだいたい100mg/dlとされています。

食事をとると血糖値は上がりますが、血糖コントロールの正常な機能が働く方であれば140mg/dlを超えることはまずありません。

また、食事から2~3時間たつと正常値の範囲に戻ります。

血糖値スパイクとは140mg/dl

を超えて急に上がることをいいます。

これだけ体に急激な変化があれば何かしら

不調が起こりそうですが、

実際どのような人が血糖値スパイクなのでしょう?

■

将来の重大な病気に加え、血糖値スパイクは日常生活にも困った影響を与えることがあります。血糖値が急に上がると、その後に今度は急激に血糖値が下がることがあります。このときの低血糖に伴う症状として、強い空腹感、頭痛やイライラ感、集中力・判断力の低下などを引き起こすことがあるのです。

血糖値スパイクは、食事のスピードが速い人に起きやすいともいわれています。働く人で、十分な昼食の時間がなく、炭水化物の多い食事を急いで食べ、結果として血糖値スパイクからくる低血糖で集中できずイライラ…。原因がわからないこんな体調不良で悩まされる人も、少なくないようです。

■

血液中にブドウ糖があふれると、インスリンが働き血糖を脂肪に変えて脂肪細胞に蓄えていきます。

すると今度は、血糖値が急激に下がり、軽度の低血糖を起こし、交感神経刺激症状(発汗、不安、動悸、頻脈など)、頭痛、 眼のかすみ、空腹感、眠気などの不調が起こることがあります。本来、低血糖とは糖尿病治療中に見られる症状ですが、健康診断では正常である人でも高GI食品(高糖質で血糖値を急上昇させる食品)を摂ることで血糖値の急上昇&急降下が起こり、軽度の低血糖の症状が現れることがあるのです(※)。特に、遺伝的に親族に糖尿病の人がいる方は、食後高血糖や反応性低血糖を起こしやすく、グルコーススパイクを疑ったほうがいいかもしれません。

実際どのような人が「血糖値スパイク」になってしまうのでしょう?

糖尿病の人?

太っている人?

大食いの人?

答えは、糖尿病の人、太っている人、大食いの人、あたっているようで少し違います。

糖尿病だから「血糖値スパイク」になるのではありません。

「血糖値スパイク」だから糖尿病になってしまうのです。

■

血糖値スパイクは、空腹時血糖値が正常の範囲内、または高めのボーダーライン程度の人にも起きることがあります。日本人では、2型糖尿病を発病する前や、発病してから間もない人に多いとされています。つまりは糖尿病の始まり、また糖尿病予備群を洗い出す、ひとつの目安になっているわけなのです。

また、糖尿病になる前から血糖値スパイクそのものが身体に悪影響を及ぼすことがわかってきています。糖尿病に関する国際団体、国際糖尿病連合(IDF)の『食後血糖値の管理に関するガイドライン』によると、「食後および負荷後高血糖は大血管疾患の独立した危険因子である」としています。これは、血糖値スパイクがたびたび起きることで、動脈硬化が早いうちから進み、心筋梗塞などの重大な病気を引き起こすリスクが高まるということなのです。

そのほか、食後高血糖と関連する病気として、網膜症やがんなどの重大な病気があります。高齢の2型糖尿病患者の場合、食後高血糖が続くと認知機能に悪影響を及ぼすとされています。

このグルコーススパイク、小さいスパイクだと問題はないのですが、

大きなスパイクだと問題がたくさん出てきます。

大きなスパイクというのは、食後急激に血糖値が上がることです。(140mg/dl以上)

要するに、食後の血糖値上昇がゆっくりだと大丈夫でが、

急激に上がるとNGです。

■

それではグルコーススパイクがなぜ糖尿病の原因となるのか見ていきます。

ある1日の食事内容が朝食に食パン、昼食に丼 or ラーメン or ハンバーガー、夕食に焼肉定食とします。この食事内容、特別な食事ではなく、ごく普通に日本人が食べている食事です。こういった食生活の人も多いのではないでしょうか?

これが、こういう食事をしている限り、365日年中無休で起こっています。インスリンが休みなしで働きづめです…

こんなことを毎日何年も続けていると…

インスリンを出している膵臓にあるランゲルハンス島β細胞が疲れてしまいます。そしてインスリンが分泌できなくなります。

すると…糖尿病になります。

食事毎にインスリン注射を打つ生活になってしまいます…

***************糖尿病辞典*****************

~インスリンとは?~

インスリンは、血糖値を下げる働きをするホルモンです。食事をして血糖値が上がると、それを下げるためにインスリンが分泌されます。

もう少し詳しく言うと、インスリンが血液中のブドウ糖を体中の各細胞に取り込み、エネルギーとして使えるようにする働きをします。必要以上のブドウ糖は体脂肪に変え、脂肪として蓄えられます。

脂肪にするんだったら、インスリンいらない…

でも血糖値が高いままだと、血管が傷つきいろいろな病気のもとになるので、血糖値は下げる必要があります。だからインスリンはなくてはならないホルモンです。

ちなみに、血糖値を上げるホルモンはグルカゴン、アドレナリン、ノルアドレナリンなど複数ありますが、下げるホルモンはインスリンだけです。

**************************************

血糖値スパイクは、なんといっても糖尿病と大きな関係があります。2型糖尿病のプレ段階の症状ともいえるわけですから、基準値を超える食後高血糖を示す人は、2型糖尿病に近づいているリスクを疑ってみましょう。また、2型糖尿病は生活習慣だけでなく遺伝も大きく関係する病気です。近い親族に糖尿病の人がいて、なおかつ血糖値スパイクと思われる低血糖のような症状がある場合、一度は適切な方法で血糖を測るなどのきちんとした検査を行ってみてもよいでしょう。

■

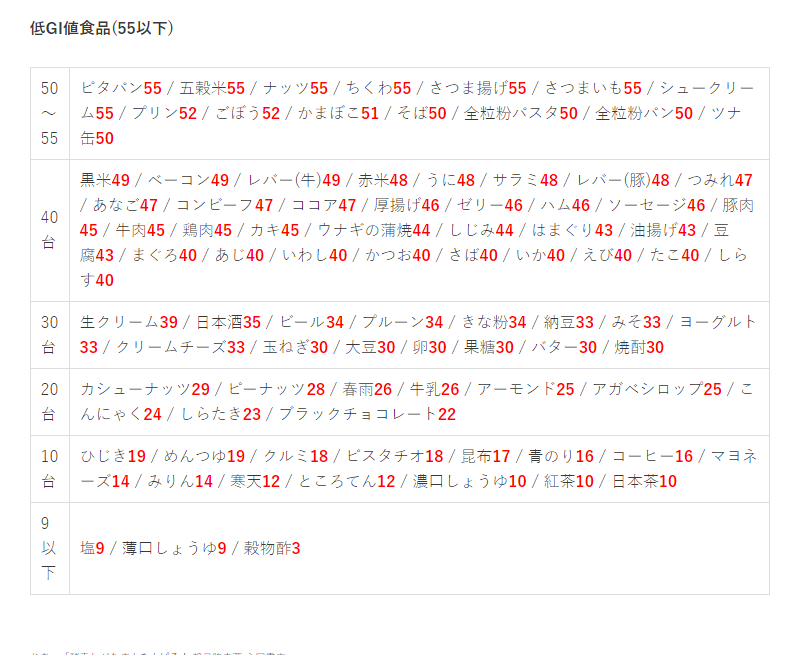

食品により、血糖値の上昇スピードが異なります。

上昇スピードが遅い食品を摂ると、「血糖値スパイク」を防ぐことができます。

この上昇スピードを数値化したものをGI値といいます。

****************糖尿病辞典******************

~GI値ってなに?~

*****************************************

GI値とは、ブドウ糖の数値100を基準とし、食後の血糖値の上昇スピードを数値化したものです。数値が低いもの(55以下)を低GI、数値が高いもの(70以上)を高GIといいます。

以下に食品別GI値を載せておきます。

■

食物繊維には、血糖値の上昇をゆるやかにし、

急激な血糖値の変動を抑える効果があるとされています。

効果を出すためには、食事のはじめに食物繊維が豊富な野菜を食べることが大切。

■

食事のはじめに食物繊維が豊富な野菜を食べることが大切。日本人を対象にした調査でも、食事のはじめに5分ほどかけて野菜を食べることで、糖尿病患者もそうでない人も血糖値の変動がゆるやかになる結果が出ています。

ダイエットなんかでもよく食べる順番を気にして食事する。

なんてことが謳われていますが、

ここからきているのですね。

やはり食物繊維はどの分野でも重要なんですね。

■

早食いは急な血糖値上昇につながります。できるだけ時間をかけて食事をとりましょう。ゆっくりよく噛んで食事をすると、血糖値の急上昇が抑えられるだけでなく、苦しくなるほどお腹いっぱい食べることも防げるので、体の負担も軽減できます。

■

食事の後に運動をすると、血液の中のブドウ糖を筋肉のエネルギーとして使うので、血糖値を下げることができます。食後30分~2時間ほどの間に軽い運動をすることで、血糖値スパイクを防ぐことができるのです。あまり激しい運動を食事の後にするのは苦しいですし、血糖値をスパイクになりにくい身体を作るには持続的な運動が大切ですから、ウォーキングなど軽く息がはずむ程度の続けやすい運動にとどめましょう。

■

忙しいビジネスパーソンは、朝食を食べないことが多いのではないでしょうか? 平成25 年国民健康・栄養 調査によると、20代の男性の朝食欠食率は最も高く30%、20代女性は 25%でした。

寝ている間は血糖値は下がっていますが、朝起きて朝食抜きで活動するとインスリン拮抗ホルモン(血糖値を 上げるホルモン)が働いています。こうして血糖値を下げないようにしているのですが、そこで丼ものやラーメンなどの昼食をとると、 食後の血糖値がいつもより高くなってしまうのです。そこで血糖応答が 大きくなり、グルコーススパイクを起こしてしまうのです(※)。これは、昼食と夕食の間隔が長い場合も同様です。

■

血糖値スパイクを抑えるには運動も大事です。とは言え、大したことをしなくても効果があることが、最近の研究で明らかになってきています。

食事のあと動かずにいると、血糖値スパイクが起きている人はなかなか血糖値が下がらず、血糖値の高い状態が続いてしまいます。

ですが、食後すぐにちょっとした散歩をした程度でも、速やかに血糖値が下がることがわかってきています。

食後15分間程度は、消化吸収をよくするため、全身の血液が胃腸に集められます。すると胃腸の動きが活発になり、食事中の糖分もどんどんと腸から吸収されて、血糖値が急速に上がりがちです。ところがこの間に体を動かすと、手や足の筋肉などに血液が奪われ、胃腸の活動が低下します。すると、食べたものに含まれる糖分の吸収にも時間がかかり、血糖値スパイクが抑えられるのです。

つまり、体を動かすなら「食後すぐ」が効果的です。

少し離れたところまでランチを食べに出て、食後すぐ歩いて帰るのはいかがですか?

日常的な動作程度でも、とにかく意識して食後すぐに活発に体を動かしてみることをお勧めします。

糖尿病ばかりか、心筋梗塞・脳梗塞、がん、認知症まで招く、恐ろしい血糖値スパイクですが、血糖値が上昇するメカニズムを知り、それを抑える生活習慣を心がければ、たちまち解消できます。

大事なのは、健康診断の「正常」という結果だけで慢心せず、自分の日ごろの血糖値の変化に意識・関心を持つことです。

上記のような対策を続けるうちに、血糖値が上がりにくい体が取り戻され、様々な病気のリスクを解消することができるのです。

これを機会に、ふだんの食事や生活の習慣を見直して、血糖値スパイクの脅威と決別しましょう!