人工透析の流れって?仕組みを徹底解説!

生体の腎機能

排泄、調節、産生の三つの機能に分かれます。

①排泄

体内代謝産物、老廃物、体内に蓄積する尿素、クレアチニン、尿酸などの代謝産物や体内老廃物を除去する。

薬物:薬物や毒物は腎臓から排泄される

②調節

水分:尿排泄により、体内水分量の調節が行われる。

電解質:腎による尿中排泄量の調節が行われる。

③産生

エリスロポエチン:骨髄に作用して赤血球の産生を促す。

活性型ビタミンD:食物摂取後、皮膚の脂肪組織で作られたビタミンDは肝臓と腎臓で水酸化され、活性型となる。この活性型ビタミンDは腸管に作用してCa吸収を促進する。高Caの状態では不活性型の割合がおおくなりCa吸収作用は減弱する。

レニン:アンジオテンシンを介して末梢組織を収縮し、昇圧作用をもたらす。一方で、副腎皮質に作用して、アルドステロンの分泌を促進する。これによりNaと水分の再吸収によって体液量と循環血漿量が増加する。

腎機能低下、腎不全

① 排泄

体内代謝産物、老廃物、尿素、クレアチニン、尿酸などの代謝産物や老廃物は体内に蓄積する。

薬物:薬物は排泄されにくくなるため、投与量や投与方法には十分に気を付ける。

② 調節

水分:尿の排泄ができなくなる為、体重が増加していく。

電解質:Ca、HCO₃⁻を除きおおむね蓄積し、しばしば高カリウム血症、高リン血症などに陥る。

Ca:ビタミンDの不活性により低Ca血症となり、しばしば骨病変を引き起こす。

HCO₃⁻:体内で生成された不揮発性の酸は、通常腎臓から産生されるHCO₃⁻によって是正されるが、腎機能低下にともないHCO₃⁻の産生能も低下し、酸(H⁺)が体内に蓄積して、代謝性アシドーシスの状態になる。

栄養:代謝機能のバランスについて!

糖:末梢組織のインスリン抵抗性があがり、糖尿病様のパターンを示す。

脂質:しばしば脂質異常症(HDLの低下、中性脂肪の上昇)が見られる。

蛋白質:異常アミノ酸パターンを示す。

③産生:分泌機能障害を起こす。

エリスロポエチン:分泌機能低下により、赤血球産生能低下による腎性貧血。

活性型ビタミンD:不活性傾向が強くなり、しばしば低Ca血症となる。

レニン:亢進して高血圧に傾く。レニン依存性高血圧(腎性高血圧)と呼ばれています。

血液透析について

血液浄化療法には腹膜透析、血液吸着、リンパ球除去療法などさまざまなものがありますが、その中でも代表的なものが血液透析です。

血液透析の原理

■拡散

血液透析に用いられる原理は拡散と濾過である。

これは腎臓が行っている原理である濾過、再吸収、分泌とは大きく異なっています。

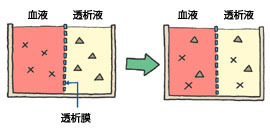

■拡散

溶質(例えば砂糖など)が溶液(砂糖水など)中で均等に分布していない場合、溶質はその濃度の高い部分から低い部分へ、溶媒である水は溶質濃度の低い部分から高い部分へ、溶質濃度が均一になるまで自発的に移動し続ける。前者を拡散、後者を浸透という。両者の推進力は溶質の濃度差である。

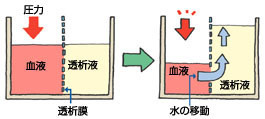

■濾過

濾過とは下図の左の状態で溶液(血液)を押すか、溶液(透析液)を引っ張ると、溶液が左から右へ移動する現象のことである。

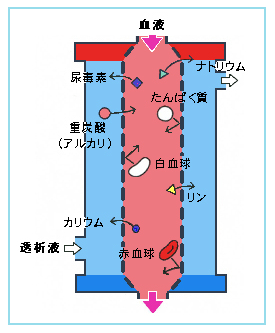

血液透析では、透析膜の片側に患者血液を、反対側にブドウ糖を含んだ電解質溶液である透析液を流し、拡散と濾過によって分離と物質交感が行われている。

分離と物質の交換!

①血液透析中の赤血球などの有形成分や、大部分の血症蛋白などは透析液側へ漏出させない。

②透析液は滅菌されていないので、菌やその産生毒素であるエンドトキシンが混入する恐れがある。

混入した場合でも、基本的にこれらを患者血液中に侵入させない。

③患者にとって足りない電解質であるHCO₃⁻やCaなどは透析液側から患者血液側へと拡散によって補給する。ただし、今の時代は薬物療法(ロカルトロールやオキサロールなど)の進歩により透析液側から補給することはほとんどなくなってきている。

④ほかの電解質は患者血清濃度をを適正レベルに維持するために適度に移動させる。

⑤代謝産物をはじめ体内不要物質はできるだけ透析液側へ移行させて少しでも多く除去させる。

この不要物質として小分子から大分子物質まで多くに渡るが、小分子タンパクも除去の対象物質に含まれる。

上記の①②についてはこれらの物質を透過できない程度の細孔を透析膜に設け③~⑤については除去したい物質にあった透析液の組成を作成、供給すればいい。

孔径が大きいほど膜透過性は高くなり患者にとって有用なアルブミン分画まで抜けやすくなってしまうため、適度なアルブミン漏出量に抑えるよう細孔経はは設定されている。

透析膜のようにある物質成分は透過させ、別のある溶質成分は阻止するようなふるい分け機能を持つ膜を半透膜という。

■透析膜に要求される条件5つ!

①高い溶質透過性

②高い透水性

③溶質透過性と透水性の適度なバランス

④高い機械的強度

⑤可滅菌性、良好な生体適合性

異常の5つになります。

拡散と濾過といっても奥が深いですね。透析はわりと単純に見えてじつは奥が深い領域です。ひとつひとつしっかり丁寧に勉強して行きましょう。

https://blue-circle.jp/articles/307

透析中の食事管理はとても大切です。特に、水分・たんぱく質の管理は重要で、毎食バランス、摂取量を考えなければなりません。さまざまな制限などにしばられるとストレスを感じてしまいとても大変な食事管理ですが、でも食事は楽しみたいですよね。そのためにもしっかりした知識を身につけてください。

https://blue-circle.jp/articles/374

透析患者さん食事について。透析中の上手な食事の摂り方とは、ずばり高カロリーかつ低蛋白の食事です。慢性腎臓病、人工透析の食事治療の両方に言えることです。食事をするための工夫をここでは紹介していきたいと思います。