慢性腎臓病ってどんな病気?~糖尿病と腎臓病の関係~

糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリン不足によって

血液中の糖(血糖値)が上昇してしまって、その結果、さまざまな合併症を起こす疾患です。

自覚症状があり、主なものは、全身がだるい、喉が渇く、尿量が増える、

食欲が旺盛になるなどがあります。

血糖コントロールが不良な期間がずっと続くと、

三大細小血管合併症である神経症、網膜症、腎症の順に合併症が出てくることがあります。

腎臓は小さな血管が集まってできており、

糸球体とう濾過装置も持っており、たくさんの細小血管が集まってできたものです。

高血糖が続くと、糸球体の血管は固くなり、

さらに組織が粗くなって、ろ過機能も資材に低下していきます。

この状態の事を糖尿病腎症と言います。

糖尿病腎症は糖尿病の増加と共に、近年、急激に増え始めています。

また、糖尿病患者さんの死亡原因の約15%を占めるまでに至っています。

治療開始期間が遅れると、腎症は進行性になることが多いため、

腎症の早期発見は非常に重要になります。

慢性腎臓病の定義・診断基準とは?

腎臓病を進行させないためには?の前に腎臓病の話について知っておく必要があります。

慢性腎臓病(CKD:chronic kidneh disease)とは末期腎不全患者を減らすことを目的に提唱された

疾患概念で、診断基準は腎障害を示唆する所見が3か月以上持続、eGFR=60ml/min/1.73m²未満が

3か月以上持続のいずれかを満たすというものです。腎臓の機能が著しく低下し再生不可能な状態

になったことです。慢性腎臓病は末期腎不全への危険因子であるばかりでなく、生命予後を大きく

左右する心血管病の強力な発症因子でもあります。

慢性腎臓病は誰しもがなりうる病気で決してまれな病気ではありません。

全国民の1割程度がこの慢性腎臓病に該当すると言われているほどです。

この慢性腎臓病は悪化すると透析療法や腎臓移植手術が必要となります。そのため透析予備軍と考え

られるだけでなく、近年では心血管・脳血管疾患の温床になっていることが明らかになっており、早

急に対応策をとる必要ながあります。

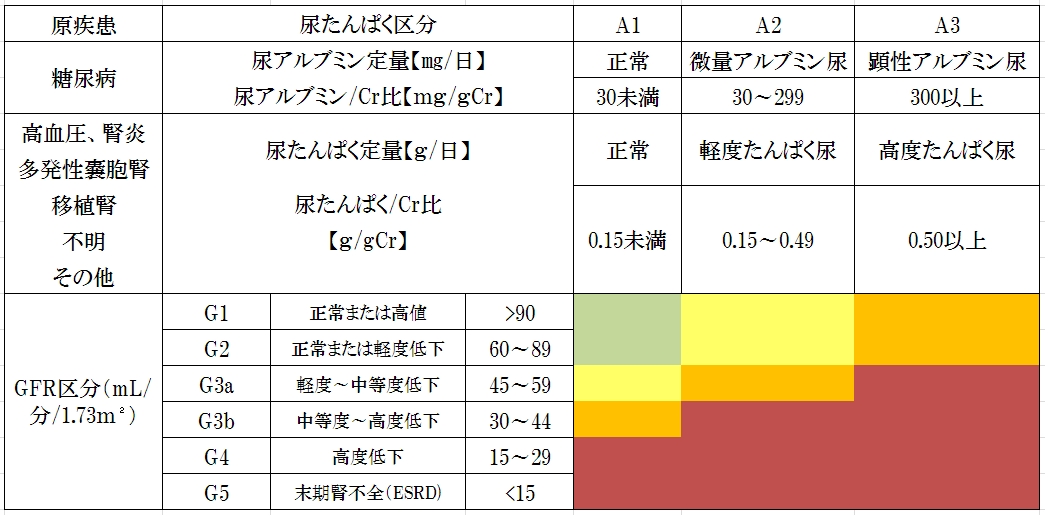

■慢性腎臓病のステージ

重症度のステージはGFR区分と

たんぱく尿区分を合わせて評価する

重症度は原疾患・GRF区分・タンパク尿区分を合わせたステージにより評価する。

CKD重症度は志望、末期腎不全、心血管脂肪発祥のリスクを緑のステージを基準に、

黄、オレンジ、赤の順にステージが上昇するほどリスクは上昇する。

【出典:日本腎臓協会 CKD診療ガイド2012、東京医学社】

慢性腎臓病の原因

慢性腎臓病(CKD)の原因には様々なものがありますが、

代表的なものとしては、糖尿病、高血圧、動脈硬化などの生活習慣病に長期罹患した後に発症する場合や、慢性腎炎などがあげられます。

なかでも、

透析導入のきっかけとなる

第1位:糖尿病腎症(43.5%)

第2位:慢性糸球体腎炎(17.8%)

第3位:腎硬化症(14.2%)

となっております。

実際に、外来にかかってくるCKDの患者さんの原因の詳細はわかりませんが、

高血圧、動脈硬化、加齢、といったことで腎機能が軽度低下していて、

その上に糖尿病や脂質異常症と言ったさらなる悪化要因がかさなり、

さらに腎機能を悪くして、CKDにいたる患者さんが多いものと思われます。

慢性腎臓病の症状は

腎臓は肝臓と同じで悪くなっても、すぐには症状は現れません。

ですから尿検査や血液検査の結果をきちんと確認して、しっかりフォローすることが大切です。

慢性腎臓病により、腎機能が極端に低下すると・・・

①水分貯留による高血圧

②高カリウム血症による不整脈

③高リン血症による石灰化

④糸球体の濾過の障害による蛋白尿による浮腫や血尿などが見られたりする。

⑤腎臓の内分泌機能の障害による腎性貧血

などなど、身体に起こす影響は様々なものがあります。

不振に思ったら早めに医師に相談することです。

慢性腎臓病の治療!自己管理が最も有効!

■食事療法に取り組もう!

慢性腎臓病(CKD)の食事で気を付けなければならないのは、塩分とタンパク質の量です。

蛋白質は体に必要なアミノ酸のひとつではありますが、蛋白質からでる老廃物を処理できるのは腎臓

のみなので余分な蛋白質は腎臓を無理に働かせてしまいます。

また、塩分を取りすぎると血漿浸透圧の上昇により血圧があがります。高血圧は腎臓に負担をかけま

す。慢性腎臓病が悪化すると、リンやカリウムの摂取量にも気をつけていかなければなりません。

腎臓を悪くしないためには、食事療法が一番効果的と言ってもいいくらい大事ですが、食事療法は

自分で判断せずに、かかりつけ医と相談することをお勧めします。

■腎臓の負担になる病気を治療しよう

腎臓の負担になる疾患として、糖尿病や高血圧、脂質異常症などがあげられます。

合併症の治療をしっかり行うことは、慢性腎臓病(CKD)の進行を遅らせることにもつながります。

処方されたお薬は指示通りしっかり服用することが大切です。お薬は飲み忘れると、体調や腎機能の

検査結果に大きく影響することもあります。もしお薬を飲み忘れてしまったら、かかりつけ医に伝

ることが大切です。 また患者さんでけっこうやりがちの多い例として、勝手に市販薬を買って服用

してしまうことです。お薬は併用することで副作用や有害作用が増強するものがあります。

また、腎機能低下により代謝された薬が排出されず、体に溜まることで害を及ぼすこともあります

し、体調を整える薬の中には腎臓に負担をかける薬もあります。

適切な服薬管理を行って腎機能を守るために、病院や薬局で薬をもらう時には必ず、飲んでいる薬の

名前や種類を伝えましょう。病院にかかるときには、必ずお薬手帳を持ち歩きましょう。

■生活習慣改善に取り組もう

腎臓が悪くなる前にも、慢性腎臓病(CKD)になったとしても生活習慣の改善を心掛けることは重要で

す。腎臓への負担を減らすことだけでなく、生活習慣病や心血管疾患への予防にもつながります

■生活改善において毎日心掛けること!

・アルコール1日1合まで

・禁煙

・適度な運動

・減塩:1日3g以上6g未満

・肥満予防:BMI 25未満

■検査値の目標

・血圧:130/80mmHg以下

・血糖(HbA1c):NGSP値 6.9%未満

JDS 6.5%未満

・LDLコレスレロール値:120mg/dL未満(可能であれば100mg/dL未満)

■お互いの協力?

https://blue-circle.jp/articles/303

今回は、人工透析について詳しく見ていきます。人工透析と言えば、病気などの影響で機能が衰えてしまった腎臓の代わりに、体の中の血液をきれいに保ってくれたり、いる物要らないものを振り分けたり、身体の外からもともとあった腎臓の役割を果たしてくれます。そもそも腎臓は体の中でどのように働いてくれていたのでしょうか?

これは腎臓病に限った話ではありませんが、病気の治療や予防は患者さんと医療従事者との連携が非常

に重要です。不調は違和感があれば、かかりつけ医に相談しましょう。

患者さんの体調をよく知っているかかりつけ医が早めに腎臓専門医と協力し、慢性腎臓病(CKD)の

早期発見と早期予防につながります。

かかりつけ医と腎臓専門医の連携のタイミングとして次の三つのいずれにか該当する方です。

① 高度蛋白尿

② 蛋白尿と血尿がともに陽性

③ GFR50ml/min/1.73m²未満

患者さんの症状を見ながら、かかりつけ医と腎臓専門医は治癒方針を決めていきます。

自宅での食事や水分量は、下肢の痺れや痛みなど、どんな支えなことでも材料になり、自分の身体を

守る武器にもなります。 病気はなってからじゃなくなる前に対策をとりましょう!

https://blue-circle.jp/articles/374

透析患者さん食事について。透析中の上手な食事の摂り方とは、ずばり高カロリーかつ低蛋白の食事です。慢性腎臓病、人工透析の食事治療の両方に言えることです。食事をするための工夫をここでは紹介していきたいと思います。

https://blue-circle.jp/articles/307

透析中の食事管理はとても大切です。特に、水分・たんぱく質の管理は重要で、毎食バランス、摂取量を考えなければなりません。さまざまな制限などにしばられるとストレスを感じてしまいとても大変な食事管理ですが、でも食事は楽しみたいですよね。そのためにもしっかりした知識を身につけてください。

https://blue-circle.jp/articles/262

糖尿病腎症は最終的には命にかかわります。高血糖と腎臓について知ることで高血糖の恐ろしさが理解できるはずです。糖尿病腎症、神経障害、網膜症という三大合併症の一つである糖尿病腎症の病態から症状までを理解して、腎機能の衰えを阻止しましょう